在地球上創造一個“超級地球”:極端壓強只能一瞬間

新浪科技訊 北京時間6月5日消息,據美國太空網報道,在一些星球的核心,晶體正在形成。這里的環境壓強是地球海平面大氣壓強的4000萬倍以上,比地球核心的壓強也 要高出10倍以上。科學家們想要弄清,在這樣的極端環境下,物質會如何發生改變?找到這個問題的答案,將有助于我們搜尋隱藏在銀河系中的宇宙生命現象。

目前,科學家們對于這些極端環境下的晶體幾乎一無所知。他們不知道這些晶體如何以及何時形成,它們的外觀如何,具有什么樣的性質。但這些問題的 答案對于了解那些外星世界的地表情況將具有重要意義——那里究竟是被流動的巖漿覆蓋,還是白雪皚皚,亦或是沐浴在來自近鄰恒星劇烈的輻射海洋之中?而所有 這些問題的答案,又必然會反過來影響到這些行星表面環境的宜居性。

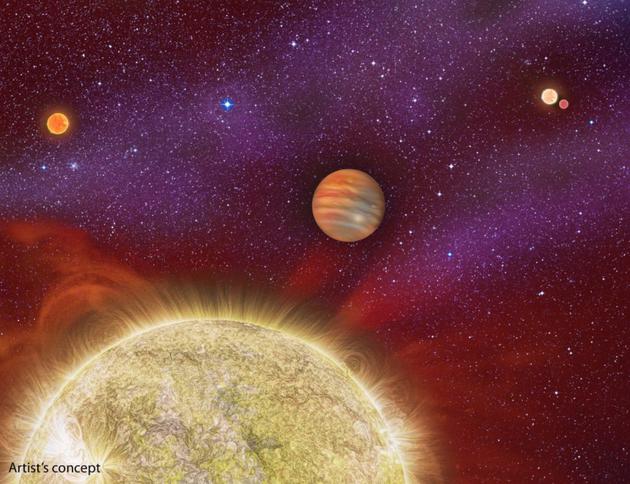

太陽系外行星的內部對于人類而言,仍然是一個謎團,因為在太陽系中基本上只有兩大類的行星樣本:要么就是體型很小,由巖石組成的類地行星,比如 水星,金星,地球和火星;要么就是主要由氣體組成的巨型行星,比如土星和木星。但在近些年,科學家們在太陽系之外其他恒星的周圍發現了很不一樣的行星,比 如所謂的“超級地球”——同樣巖石質地,但卻很大;還有“迷你海王星”——同樣由氣體構成,但是卻小得多;而且這兩類行星的數量似乎普遍存在,因而并非異 類。

但是由于這些行星都沉浸在它們的“太陽”的光輝之中,觀測難以進行,因此我們目前對這些系外行星的了解仍然非常有限。它們的地表是什么樣的?組 成的物質成分具體是什么?它們擁有磁場嗎?這些問題的答案,很大程度上取決于在其核心,處于極端高壓環境下的巖石和金屬將具有什么樣的性質和行為。

當代科學的極限

正如多倫多大學行星科學家戴安娜·瓦倫西亞(Diana Valencia)所指出的那樣:目前,我們關于系外行星的了解基本還是基于我們對太陽系內行星的了解,隨后推而廣之。她在今年3月份召開的美國物理學會 (APS)會議上呼吁礦物研究領域的科學家們積極嘗試探索這些奇異行星核心物質的行為和性質問題。

“推而廣之”的辦法不錯,但也存在嚴重的問題。比如說,在一個壓強比地球核心還要超出10倍的極端環境下,金屬將具有什么樣的性質?這不是將地球核心的情況放大十倍就能夠得到結論的。在如此極端的壓強環境下,物質的化學性質將出現徹底的變化。

加州大學洛杉磯分校理論礦物物理學家拉爾斯·斯蒂克斯魯德(Lars Stixrude)表示:“因此,我們預期會在一顆超級地球的核心找到地球上,乃至自然界任何地方都不存在的特殊晶體。這些物質內部的原子排列將呈現只有在極端高壓環境下才有可能出現的排列模式。”

之所以會產生這樣的特殊結構,是因為在極端壓強環境下,原子之間的連接方式被徹底改變。在地球表面,甚至在較深的地下環境中,原子之間僅僅是依 靠外層電子之間的相互作用聯系在一起。但在超級地球核心的超強壓強環境下,更加內圈的電子將參與進來,并徹底改變這些物質原本的化學反應性質。

而這種化學性質的改變將對整個行星的行為產生影響。比如說,科學家們知道超級地球將蓄積很多的熱量。但他們無法確定究竟這個量有多少,而這個問 題的答案對于估算相關星球上的板塊運動和火山爆發的活躍程度卻具有重要參考意義。在地球核心的壓強程度下,一些較輕的元素與鐵質內核相互熔合,從而對行星 的磁場性質產生影響,但在更高的壓強條件下,這樣的情況還會發生嗎?不知道。甚至超級地球的大小本身,可能也取決于組成其內核的物質的晶體結構性質。

然而,由于太陽系內部缺乏類似的行星體可以作為近距離詳細研究的樣本,科學家們不得不轉而投入基本的物理學和數學計算,以及實驗室模擬工作,來嘗試回答這類假設性問題。但這樣的計算常常會得到一個開放式的答案,讓人沒有頭緒。

那么實驗呢?

很遺憾,正如斯蒂克斯魯德所說的那樣:“這里所要求的壓強和溫度環境條件都超出了當前實驗室技術和實驗操作的能力極限之外。”

在地球上創造一個“超級地球”

在地球上,科學家們創造最極端壓強環境的做法常常是使用兩個由工業鉆石制成的尖錐,并使用鍛壓機之類的設備將兩者頂到一起。但要想達到“超級地 球”核心所要求的那種壓強,把這兩顆鉆石壓碎都做不到。物理學家們必須另尋他法。他們所找到的這種方法叫做“動態壓縮試驗”(dynamic- compression experiments),就像普林斯頓大學礦物物理學家湯姆·杜菲(Tom Duffy)研究組所做的那樣。這種方法可以產生更接近于“超級地球”內部的壓強環境。但這樣做持續的時間只能堅持一瞬間,遠不到一秒鐘。