十年技術(shù)深耕細作

為您提供各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)私人定制開發(fā)解決方案

為您提供各行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)私人定制開發(fā)解決方案

癌細胞讓我們演化出了性行為?

絕大部分生物,從袖珍的昆蟲到龐大的鯨,都需要通過性行為來繁衍后代。但這種看似理所應(yīng)當(dāng)?shù)男袨椋瑓s成為了困擾生物學(xué)家一百多年的問題。有性繁殖的存在意義是什么?性行為需要消耗大量的能量,甚至威脅生存,但為什么超過99%的真核生物都選擇了有性繁殖?最近,發(fā)表于PLoS Biology的研究指出,性行為或許是癌細胞驅(qū)使演化出來的。。。

99%真核生物的繁殖方式

有性繁殖通常是指需要兩個親本提供遺傳物質(zhì)的繁殖過程,自然界也選擇了最簡便的方式,親代分別將一半染色體匯聚在一個性細胞(或者稱“配子”)中,兩個配子融合之后就實現(xiàn)了有性繁殖。

但有性繁殖單從個體生存角度來看非常不劃算,首先有性繁殖需要借助性行為來完成,這就意味著個體需要花費大量的時間和能量用于尋找伴侶或者求 偶。另外性細胞也要作出很多改進,保證沒有給后代傳遞錯誤信息。更關(guān)鍵的是,物種之間還要保證生殖隔離,這樣才能維持整個物種的繁衍,個體的每一次性行為 也決定著整個物種的存亡。

而無性繁殖就簡單多了,只需要復(fù)制和分裂兩個過程就可以誕生兩個新個體,不僅機制簡單,也非常節(jié)約能量。“兩倍消耗”原理是比較兩種生殖方式能 量消耗最直觀的理論:有性繁殖親代需要兩個親本,無性繁殖只用一個;同樣是兩個后代情況下,有性繁殖誕生一雄一雌才能算給種群繁衍提供了基礎(chǔ),而無性繁殖 在第二代的兩個雌性都能繼續(xù)繁衍。無性繁殖是如此高效,但奇怪的是,自然界中只有不超過1%的真核生物使用無性繁殖。

為什么生物要選擇更復(fù)雜、更耗能的繁殖方式呢?一百多年前,德國演化生物學(xué)家August Weismann曾提出“有性繁殖是個體間基因變異的來源,同時也成為自然選擇的基礎(chǔ)。”在他的想法中,性行為可以將基因中對生存有利的部分“匯聚”到一 起,將不利的那部分剔除出去。

性行為與基因

上世紀(jì)30年代,遺傳學(xué)家Fisher和Muller在Weismann的基礎(chǔ)上首次提出了有性繁殖的系統(tǒng)理論——Fisher-Muller 假說。該假說認為有性繁殖可以加快優(yōu)秀的等位基因整合到個體中的速度,而無性繁殖則需要等待很長時間。因為有性繁殖可以迅速整合物種中的優(yōu)勢基 因,F(xiàn)isher等人認為這對于整個種群的穩(wěn)固是很有利的。

但是到了70年代,出現(xiàn)了一種與Fisher-Muller假說相對的聲音。這些支持新理論的人認為,性不是為了種群的延續(xù)而演化出來的,而更 多是為了個體的利益而存在。這也是“紅皇后”假說的核心觀點,Hamilton等人將這種理論描述為:只要基因組合的頻率足夠高,有性繁殖可以成倍地獲得 有利性狀。通過更多的組合,個體可以產(chǎn)生稀有基因型,獲得抵抗病原體的能力。該假說甚至已經(jīng)得到了動物實驗的支持,在大型蚤中,通過有性繁殖出的后代,它 們抵抗病原體的能力是無性繁殖后代的兩倍。

這兩種假說都是圍繞基因和有利性狀來展開的,但它們都存在一個不能解決的問題,那就是如果性真的是為了加速基因整合而存在,那么為什么性是隨機 的?自然沒有強制讓擁有有利性狀的個體互相交配,如果讓最強的兩個親本繁殖,豈不是獲得超強個體的速度會更快?對此,最近發(fā)表在 PLoS Biology 上的新研究提出了一個全新角度的理論:性行為是為了應(yīng)對傳染性的癌細胞而演化出來的。

這項新研究的主要作者,法國蒙彼利埃大學(xué)的演化生物學(xué)家Frederic Thomas提出了一個很犀利的問題:“假如你已經(jīng)覺得自己足夠強大了,這一生也很健康,說明你的基因組合已經(jīng)很完美了,為什么不直接再制造一個自己?”

癌細胞讓生命演化出性行為?

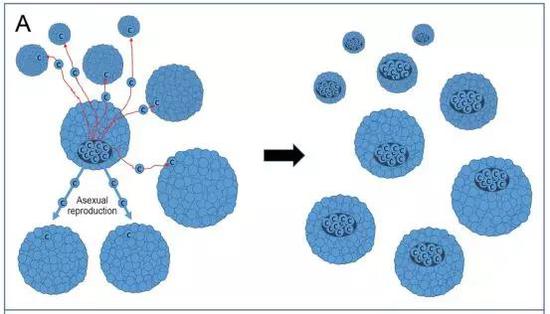

癌細胞對最早期的生命來說并不是一個問題,這些原核生物或者單細胞生物通常都是無性繁殖,通過復(fù)制染色體然后分裂,就產(chǎn)生了一個新的個體。但是真核細胞出現(xiàn)后,事情開始變得復(fù)雜起來,真核細胞傾向于聚集到一起,因此產(chǎn)生了多細胞個體。

這些多細胞生命個體要面臨一個可怕的敵人,那就是癌細胞。因為這些細胞往往生長不受控制,并且會大量消耗個體的能量,甚至造成個體死亡。癌癥也 被認為是多細胞個體才有的“疾病”。有一部分癌細胞會因為宿主死亡而消失,但最近許多研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn),還存在一類傳染性癌細胞,可以在某些動物物種內(nèi)部傳 播。這些傳染性癌細胞可以通過性行為、被動接受行為(比如受到對方攻擊,或者咬傷)等方式實現(xiàn)傳播。

執(zhí)行無性繁殖可以節(jié)約許多能量,但是正因為后代基因組都一樣,會讓癌細胞更容易在個體之間傳播。來自其他個體的癌細胞將無法被自身的免疫系統(tǒng)識 別,同樣,自身的癌細胞也能輕易感染別的個體。研究者認為可以將這些傳染性的癌細胞比作細菌、病毒或其他病原體。傳染性癌細胞也會拼命改變自己基因組與宿 主相異部分,來向其他個體傳染。

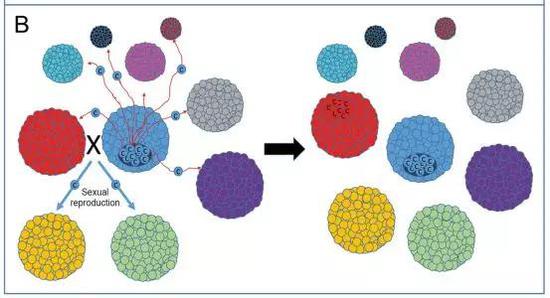

多細胞個體為了應(yīng)對這些傳染性的癌細胞,只能演化出可以識別的部分供免疫系統(tǒng)分辨和區(qū)分哪些細胞是自身的,哪些是外來的。那么最好的方式就是與一套完全不同的基因組進行結(jié)合,這樣產(chǎn)生的新個體基因必定與其他個體存在差異。

而恰巧性行為可以完全達成這一目的,通過兩個親本各提供一半的基因組,混合到一起就可以構(gòu)成一個全新的后代。而新誕生的后代是傳染性癌細胞從來沒有接觸過的個體,因此還沒有產(chǎn)生應(yīng)對該個體基因組的方式,這可以極大地提升后代識別并消滅癌細胞的能力。

生物個體或許在面對癌細胞的壓力時最終決定擺脫無性繁殖,接受了耗時耗能的性行為。“癌細胞可能在生物演化過程中起著重要作用,它不只是一種疾 病,更是一種演化的力量。”Thomas表示,你覺得癌細胞隨著個體的死亡消失殆盡,但如果真相不是這樣呢?你是否也意識到了,癌細胞一直存在,怎么都消 滅不干凈?

當(dāng)然,這個全新的假說還有許多需要完善和驗證的地方,尤其是父母與子代基因組不同,是否能成為抵御癌細胞感染的關(guān)鍵因素。如果能夠解決這一問 題,或許我們也能從這種演化了幾百萬年的性行為中,獲取攻克癌癥的線索。Thomas強調(diào)了許多生命現(xiàn)象的復(fù)雜性,“生物學(xué)上,很多事情不是一種說法就能 完全解釋清楚的,性行為背后肯定還隱藏著更多種解釋等待我們發(fā)現(xiàn)。”